Mit der rasant steigenden Inflation sind die Bruttostundenlöhne im Jahr 2022 im Schnitt zwar gefallen, das unterste Lohndezil holte aber aufgrund der starken Anhebung des Mindestlohns im Jahr 2022 gegenüber allen anderen Dezilen auf. Der Niedriglohnsektor schrumpfte dadurch, insbesondere in den ostdeutschen Ländern. Auch deutet sich eine Trendumkehr bei der seit Jahren steigenden Armutsrisikoquote an. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Einkommenserhebung des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), für die jährlich rund 30.000 Personen in Deutschland befragt werden.

„Insbesondere in Ostdeutschland sehen wir eine erfreuliche Entwicklung. Sowohl der Niedriglohnsektor als auch die Armutsrisikoquote, die sich nach den Haushaltsnettoeinkommen bemisst, sinken dort deutlich, liegen aber weiterhin über den Werten in Westdeutschland“, resümiert SOEP-Studienautor Markus M. Grabka. Deutschlandweit schrumpfte der Niedriglohnsektor seit seinem Höchststand 2007 von 23,4 Prozent auf nunmehr 18,5 Prozent der abhängig Beschäftigten, in Ostdeutschland sank er sogar um 14 Prozentpunkte – von 38 auf zuletzt 24 Prozent.

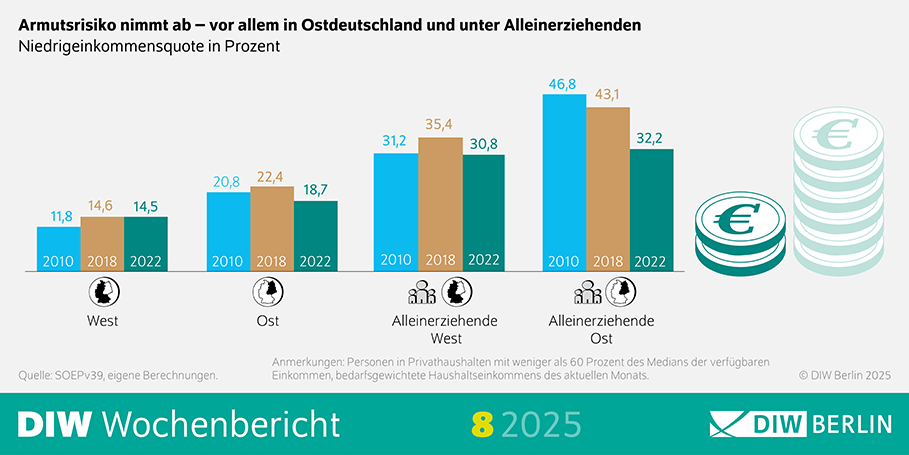

Armutsrisikoquote bei Jugendlichen und Alleinerziehenden sinkt beträchtlich

Von den steigenden Haushaltsnettoeinkommen, die seit 1995 inflationsbereinigt um im Schnitt 35 Prozent zunahmen, konnten die einkommensschwächsten Haushalte allerdings wenig profitieren. Ihre Einkommen stagnierten, während die Einkommen der reichsten Haushalte um 58 Prozent stiegen. Die hohe Inflation nach dem russischen Angriff auf die Ukraine schlägt sich hier allerdings noch nicht nieder, da bei den Jahreseinkommen bisher nur das Jahr 2021 erfasst wurde.

Schaut man aber auf die Monatsnettoeinkommen der Haushalte, die 2022 abgefragt wurden, deutet sich ein Trendbruch bei den Niedrigeinkommen an. Nach einer langen Phase des Anstiegs sinkt erstmals die Armutsrisikoquote derjenigen, die über weniger als 60 Prozent des Medians des Haushaltsnettoeinkommens verfügen. Insbesondere in Ostdeutschland und unter ostdeutschen Kindern und Jugendlichen zeigt sich ein starker Rückgang bei der Armutsgefährdung. Auch die Quote der Alleinerziehendenhaushalte, die von Armut bedroht sind, ist von einem Höchststand bei 37 Prozent im Jahr 2018 auf 31 Prozent im Jahr 2022 gefallen, in den ostdeutschen Ländern im gleichen Zeitraum sogar von 43 auf 32 Prozent. „Die in den letzten Jahren eingeleiteten Maßnahmen für Alleinerziehende wie Änderungen rund um den Unterhaltsvorschuss oder der erhöhte steuerliche Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende haben sichtbar gewirkt“, konstatiert Studienautor Grabka und führt aus: „Die sinkenden Werte bei der Armutsrisikoquote sind ein erfreulicher Befund, der sich aber verstetigen muss, um von einer Trendumkehr zu sprechen.“

Wolle man das weiterhin hohe Armutsrisiko reduzieren, sollten Kinder und Jugendliche in den Blick genommen werden, da der Anteil der frühen Schulabgänger*innen zuletzt gewachsen ist. „Ohne qualifizierten Bildungsabschluss sind Armutskarrieren sehr wahrscheinlich. Gezielte Bildungsausgaben, die zum Beispiel über höhere Steuern auf Vermögen finanziert werden könnten, sind auch aus diesem Grund dringend erforderlich“, empfiehlt Grabka.

DIW, 19.02.2025